Utopía-pensamiento-compromiso

Por Emmanuel Sicre, SJ para Fundación Poliedro

En primer lugar, vale decir que el texto que le ayudaron a construir al entonces Monseñor Bergoglio no es fruto de la adoración idolátrica a un sujeto, sino la composición de un mosaico de conceptos profundamente fecundos, llenos de sabiduría social y espiritual. Esto es, conceptos que se inspiran en el movimiento dialéctico del corazón atento de un pastor que ejercita una contemplación activa de la realidad y del pensamiento amasado de lecturas, inspiraciones, escuchas, desarrollos personales y herencias académicas.

Bergoglio se muestra en este texto como un pastor que reflexiona, pero que, sobre todo, estimula a pensar con un lenguaje que combina la exigencia intelectual -”punto de vista fenoménico”, “significación homogeneizante”, “unidad plurifacética”- con la expresión sencilla de un tango como Cambalache o por ejemplo: “consumidores de mercancías”; y la plasticidad poética de la metáfora bien diseñada: “la zaranda de la caprichosa, fría y calculadora economía de mercado”, o el oxímoron cargado de novedad: “ingenuidad valorativa”, “idiotez alegre”. Bergoglio en esta alocución es pastor, pensador, orador, profeta y político. Un poeta social, como él mismo dice siendo papa.

Por otro lado, se revela en su composición su forma de pensar en tres tiempos tan típicamente suya y me animo a decir también jesuítica. Realidad, historia, promesa. Presente, pasado y futuro. Dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La crisis-encrucijada, el camino y el rumbo. Las 3 causas de la orfandad: discontinuidad de la memoria, desarraigo (también en 3: espacial, existencial, espiritual), caída de las certezas. La unidad del pueblo en 3 movimientos: memoria de las raíces, coraje frente al futuro, captación de la realidad presente.

Sin embargo, se hace necesario ir más allá de los aspectos formales para no caer en una descripción empalagosa y reiterativa. La lectura atenta del texto me resuena haciéndose eco en 3 aspectos que me gustaría compartir:

“20 años no es nada” como canta Gardel en Volver. Hoy recibimos este texto casi en un mismo presente de encrucijada y crisis social, espiritual, moral, ¿aumentada? ¿agudizada? ¿diversificada más aún? No lo sé, lo cierto es que la historia es un concepto vivo y por eso inmenso, difícilmente manipulable. El hecho de volver a leer estas reflexiones 20 años después se convierte en un ejercicio de contemplación de la realidad muy rico, porque nos muestra que la historia es lo que sucede cuando observamos hacia atrás al detenernos para mirar la continuidad y no creernos inventores del agua tibia. Una mirada a estos últimos veinte años puede hacernos cantar un tango, pero también puede hacernos ver esta historia que estamos escribiendo con una mirada esperanzada. ¿Nos será posible? Bergoglio coquetea con miradas pesimistas de la realidad como cuando comenta que alguien le dijo que la Argentina es como la mujer encorvada del evangelio (Lc 13,10-17) que se mira en vientre incapaz de ser fecundo, pero dice al mismo tiempo que no le gusta, que no comparte esa concepción. ¿Para qué traerla entonces? Él también parece vivir ese horizonte del pesimismo bien descrito, el análisis fenomenológico del desastre, la ciencia del escepticismo; sin embargo, continúa su reflexión, su aporte, su incansable insistencia en seguir adelante. Así lo hace hoy desde la sede de Pedro en Roma: una Iglesia hospital de campaña, en salida, misionera, samaritana, accidentada, abierta a todos, todos, todos. Y esto es difícil, incómodo, apasionante.

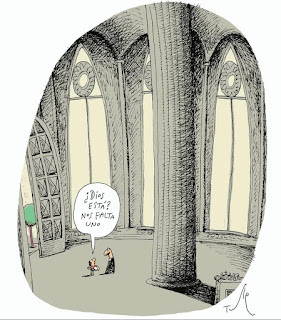

De ahí la importancia del concepto de utopía. ¿Qué esperamos de nuestro futuro? ¿Hacia dónde queremos ir? Claro que la conexión con las raíces nos dará un rumbo. Bergoglio mira la historia en el sentido bíblico de la palabra, como historia de salvación. Su mirada de la historia de un pueblo siempre contempla a Dios en medio, sin dejarse poseer por nadie, pero acompañando a todos. En este contexto el espíritu puede soplar donde quiera entre nosotros, como le hace ver Jesús a Nicodemo en Jn 3. Por eso, la utopía social no tiene dueño, es de la comunidad, del pueblo, de la nación. No tiene voceros, tiene voces, tiene profetas, trabajadores, caminantes que construyen mientras vamos de camino. Animadores que piden avanzar y no volver atrás. He aquí uno de los malestares de nuestra época. Somos, como señala Bauman, una sociedad nostálgica, temerosa del futuro y por eso se vuelve, se regresa a lo conocido, a lo que le permita sobrevivir sin arriesgar. Volvemos a los autoritarismos que nos garanticen direcciones rápidas, a las tribus que nos segregan, a las desigualdades que nos dividen, al seno materno que nos resguarda. Al decir del Papa Francisco, en vez de caminar hacia la Promesa de que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, el “indietrismo” -el ir para atrás- nos convierte en seres timoratos, faltos de parresía, violentos, cuidadores de la pureza ideológica y moral, pero descuidando la sociedad de otras contaminaciones más nocivas aún como el individualismo, el materialismo sin trascendencia y la ignorancia arrasadora. ¿Se puede soñar con un mundo distinto? ¿Qué forma de considerar la historia podrá inspirarnos hacia adelante?

Por último, no es posible una nación sin escucha, sin un diálogo abierto que nos permita una “unidad plurifacética”, poliédrica, al decir de este tiempo de la Iglesia, sinodal. La capacidad de diálogo es un arte que debemos cultivar en un contexto cada vez más caracterizado tanto por la palabra automatizada y sin alma de un avatar creado con IA, como por el cercenamiento de los espacios para la conversación. Nos hace falta conversar más, escuchar mejor, animarnos a expresarnos con palabras que no golpeen, ni violenten, palabras que no sean gritos, puños hacia el otro. El arte de la conversación nos exige aprender a escuchar de una manera permeable como sucede con Jesús ante la sirofenicia (Cf. Mc 7) que lo lleva a ampliar su mirada sobre la salvación universal, así como una escucha activa que busque comprender, aún cuando no pueda justificar o aceptar el punto de vista contrario. Si no la escucha blindada o ideológica puede convertirnos en aulladores sociales sin destino. Una especie de bomba de estruendo que suena inesperadamente.

Por eso, agradezco y celebro instancias de conversación como estas que nos permiten reconectarnos para mirar hacia adelante con esperanza, retomando el camino de quienes nos precedieron y nos legaron esta oportunidad, así, cuando nos toque irnos podamos haber heredado algo de tanto que hemos recibido, en especial, a los más desposeídos y a los más jóvenes.